Lasciate che vi descriva cosa sto facendo. Sono a casa con il pensiero che anche queste vacanze sono passate troppo in fretta e senza lasciarmi nessuna idea di come sarà domani, o la prossima settimana. Una versione home recording di un pezzo di Tom Petty da Wildflowers sta girando mettendomi un po’ di tristezza. Quando ho comprato quell’album erano sempre le vacanze di Natale. Il posto era un negozio di musica di Vicenza che non credo esista neppure più.

Ma soprattutto, maledizione, avevo 17 anni.

Il cazzo di futuro davanti e gli stessi maledettissimi dubbi. Oggi come ieri sto per rientrare nella realtà dopo un periodo lontano dalla routine. Solo che oggi una notizia mi ha fatto traballare. Non me la aspettavo proprio e, come tutte le notizie che mi riempiono di sconcerto adesso sto ancora chiedendomi come sia possibile.

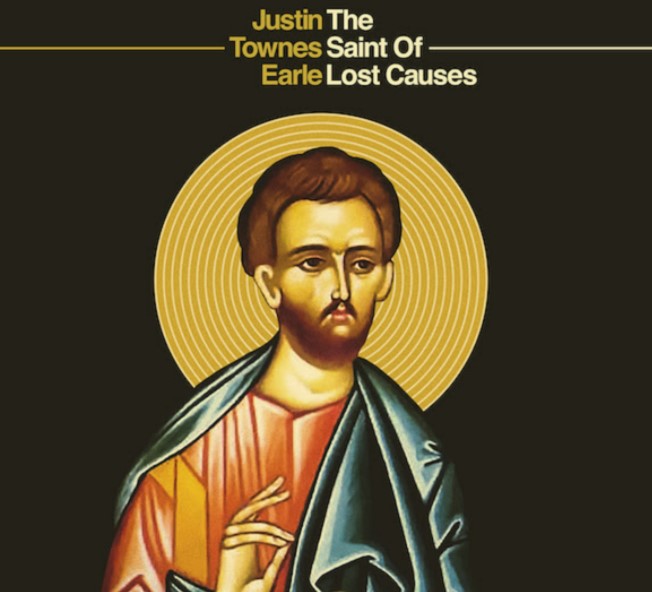

Justin Townes Earle non c’è più. Non storcete il naso, so bene che molti di voi non l’hanno mai sentito nominare, ma Justin era un musicista sopraffino. Gran cantautore e buon chitarrista. E come se non bastasse, era pure il figlio di Steve Earle.

Andiamo con ordine, anche se è difficile. Justin ha scritto un album doppio dall’apparente serenità che si intitolava single mothers/absent fathers. Non male come atto di accusa per paparino. Cantautore, scrittore, devoto a Townes van Zandt tanto da dedicargli un album e chiamare il figlio con lo stesso modo. Justin, come Steve, aveva problemi di dipendenza. Quando si fa la vita del musicista, forse è davvero difficile scostarsi da certi cliché, o forse indipendentemente da quello, la vita ti toglie troppe cose, e finisce che devi colmare quei vuoti con qualcosa.

Justin mi è sempre sembrato un ragazzo serio, forse troppo per la sua età. Preciso, metodico, lontanissimo dallo stereotipo del Rock ‘n roll. Tutto il contrario di suo padre. Traviato da quello spirito, con una faccia che si porta i segni di una vita consumata. Steve l’ho conosciuto una mattina che aspettavo di entrare all’università. C’era questa rivista che si chiama Feedback, parlava di musica che puzza di gasolio e del suo leggendario disco acustico. Che corsi inevitabilmente a comprare da Dr Music a via Cola di Rienzo (il proprietario che mi faceva i complimenti per i miei gusti fu una delle gratificazioni più fighe di quegli anni) . Se i CD si potessero consumare come i vinili, Train a’ coming avrebbe tutte le tracce spanate. L’ho visto decenni dopo a Milano, alla Salumeria della musica. Da solo, forse un po’ noioso, i capelli tagliati da intellettuale. Ma la stessa identica voce che grida Nashville e on the road allo stesso tempo.

Oggi scopro che sta per incidere le canzoni di suo figlio. Mi fa male, perché nessun genitore dovrebbe sopravvivere ai propri figli. Mi fa schifo perché quando tuo figlio muore per i vizi che ha visto in te, della tua vita deve rimanere meno che polvere, e Steve, che ha già visto la morte negli occhi, penso che questo non se lo merita.

E penso al dolore di entrare in sala di registrazione e cantare quelle cose scritte da chi ti ha visto assente.

Il rock non ha davvero troppo spazio per questo tipo di redenzione. Il tramonto alla fine del rettilineo sul deserto forse lo si sfiora nell’aldilà. Ma di qua resta un vuoto acido, e, se non si può gridare ‘non va bene così’ , almeno piangere lacrime calde.

Ps la cosa pazzesca è che non è successo oggi, ma ad agosto 2020. E capisco tutto il caos che c’è stato, ma non capisco come una cosa del genere non sia arrivata in giro, rimbalzando tra i portali fino a sentirla per tempo.