La scorsa domenica, ho visto i Green Day. Non è una cosa da poco. Ottantamila persone erano là con me.

Quello che, per adesso, è il mio concerto dell’anno, nasceva sotto un ottimo auspicio. Vent’anni da American Idiot, trenta da Dookie. Ci si aspettavano celebrazioni ed i ragazzi di Berkeley non si sono tirati indietro suonando entrambi gli album dall’inizio alla fine.

Basterebbe già quello a chiudere questo flusso di pensieri. Avevo diciassette anni ai tempi del primo e ventisette ai tempi del secondo. Entrambe le due versioni di me si dichiarano soddisfatte.

Anzi. La domanda vera è, perché non li ho visti mai prima dal vivo?

Non ve lo so dire. Colpa di brutte compagnie probabilmente. O forse conseguenza di una vita lavorativa sedentaria. Insomma vecchianza, da ogni angolazione la si voglia vedere.

Balle. Billie Joe ha 52 anni, problemi di droga alle spalle, eppure è saltato per tutto il palco senza una sbavatura per due ore e quindici.

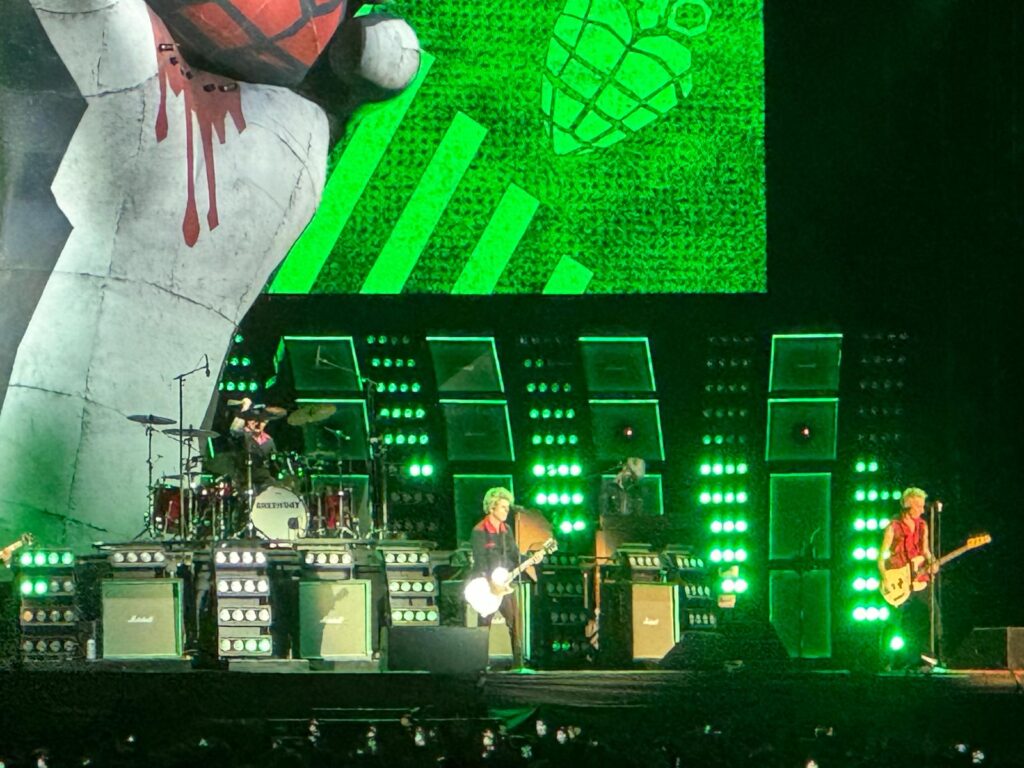

I ragazzi sono saliti sul palco spaccando il minuto, precisissimi alle 21. Con i maxi schermi che proiettavano immagini della loro carriera in stile videoclip e l’imperial march di Guerre Stellari di sottofondo. Basterebbe tanto.

Ma è solo l’inizio. Partono omaggiando il loro recentissimo album Saviors (una chicca in vinile rosa, se non lo avete, procuratevelo) e non danno mai la minima sensazione di stanchezza o arrendevolezza. Il palco produce sbuffi di fuoco mentre il sole, quello vero, piano piano cede il passo ad una leggera brezza.

Ma non c’è da stare freschi. Tra la calca delle persone e la potenza della musica, siamo tutti surriscaldati, eccitati. Lo sono io, che resto in maglietta. Sofia, mia figlia, che ride come una matta. Ed i ragazzi di tutte le età che ci circondano. Ballano in maniera tribale, conoscono le canzoni meglio di me.

La loro musica negli anni si è fatta colonna sonora portante di un occidente sovraccarico e mellifluo. Il video di Basket Case è stata la goliardia, la leggerezza dopo la fine di Kurt Cobain. Il segno che, il mondo poteva continuare.

America Idiot mandava a quel paese le destre, e lo faceva senza pressapochismi. Oggi, quel modo di percepire i conservatori americani (ma non solo), resta sempre valido. E così mentre la macchina da guerra composta dai tre (non più tanto) ragazzi e qualche occasionale turnista, non sbaglia un colpo.

Così canzone dopo canzone, salto, pogata, ballo, le ginocchia scricchiolano sempre di più. Però succede anche un’altra cosa. Una cosa che spesso mi succede ai concerti, quando sono a cospetto del talento puro. Anzi ne succedono due.

La prima, è che mi viene voglia di mettermi in gioco, di osare, mi lascio ispirare da quello che vedo, per rendermi conto che in fondo, un modo diverso e migliore può esserci.

La seconda, e non sarà mai troppo banale, mi ricorda che essere ad un concerto non serve soltanto a mandare i video agli amici a casa (nuovo trend : molti facevano la videochiamata, per far vedere a chi era a casa , spesso i genitori, una canzone o due). È quella consapevolezza invece, che tu e qualcuno che ha scritto la colonna sonora della tua vita, per una sera, per solo due ore o poco più, siete nello stesso posto a fare le stesse cose.

Così quando sul finale Billie Joe parte con una chitarra acustica più grande di lui, ed intona la conclusiva Time of Your Life, non serve aggiungere davvero altro, se non essere grati.

È una comunione che non vale poco. E se dura solo due ore ed un quarto, pazienza. Con quel ritmo, centossessantamila ginocchia non avrebbero retto un minuto di più.

Al contrario di tutti quei cuori.

segui The Flywas Show su Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e Threads